Zeitreisen in die Romanik

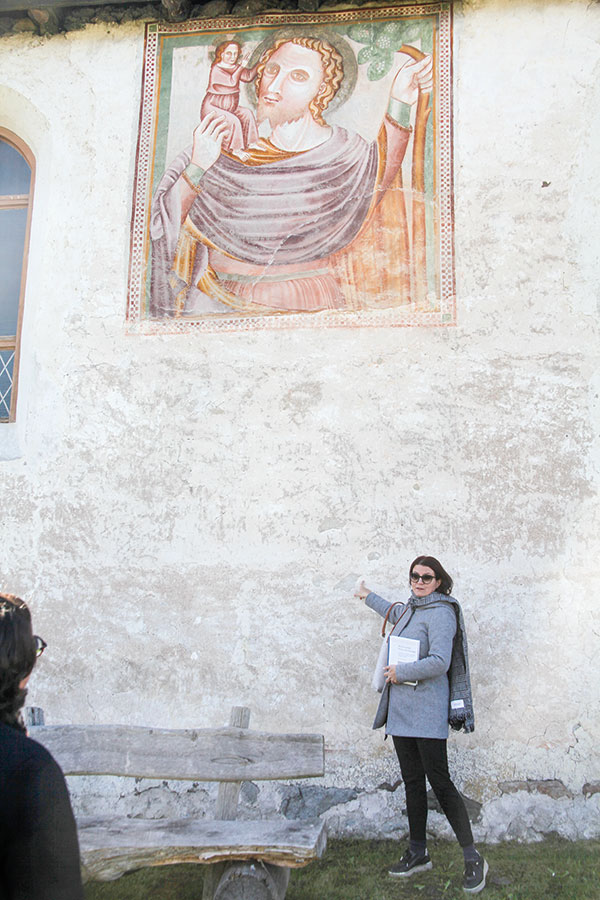

Die Kulturvermittlerin Martina Plörer (links) in der St. Vigiliuskirche in Morter mit zahlreichen Zuhörer:innen am Tag der Romanik am 11. Oktober

Einen Wein-Hans und einen Wasser-Hans verehren die Prader in der St. Johann-Kirche, weil man sich über das Patrozinium nicht ganz im Klaren war. Der Wein-Hans ist der Evangelist und der Wasser-Hans ist der Täufer. Viel zu erzählen hatte Miriam Niederegger vor und in der reich verzierten und kontrastreichen St. Johann-Kirche, mit zwei Werken von Karl Plattner, mit einer großen und prächtigen Grabplatte der Herren von Tschengls (die Kirche war als Eigenkirche der Tschenglser Herren gebaut worden), mit Fresken aus der Romanik und aus der Gotik. Und es entspann sich ein Disput darüber, wie offen der Protestantismus bzw. die Sympathie dafür in St. Johann sichtbar gemacht worden ist. Denn ein Glaubensbekenntnis mit dem Inhalt „Ich glaube (...) heilige allgemaine christliche Kirchen (...)“ deutet auf große protestantische Sympathie hin und weicht vom Katholischen weit ab. Aus den landläufigen und so genannten „Kryptoprotestanten“ im Vinschgau, die ihre Sympathie nur im Verborgenen pflegten, wurden in Prad die Vorlieben offen zur Schau getragen. Über die Fresken, über den „Geheimgang“ von der Kirche in Richtung Tschenglsberg und über vielem mehr staunten jene Besucher, die den Tag der Romanik für ein Eintauchen in die  Geschichte genutzt haben.

Geschichte genutzt haben.

In der St. Sisiniuskirche in Laas gaben Jörg und Dagmar Hofer Erklärungen der von Hofer in jungen Jahren in der uralten Sonta Sina gemalten Genesis. Nach den zwei Tagen vermeldet Jörg Hofer um die 200 Besucher:innen. Wegen der Fresken sind diese nicht gekommen, denn die Wände sind kahl.

Nach Jerusalem entführte die Kunstvermittlerin Martina Plörer die Staunenden inmitten von Obstbäumen. Denn die Kirche St. Vigilius in Morter, ein Machtstatement des Trientner Fürstbischofs inmitten des Territoriums des Churer Bischofs, wurde architektonisch der Jerusalemer Grabeskirche nachempfunden und ist mit ihren drei Konchen („Muscheln“) einmalig weit über den Vinschgau hinaus. Dass die Gegend bzw. der Name Morter im 9. Jahrhundert als erste Örtlichkeit im Vinschgau schriftlich Erwähnung fand und dass die Kirche um 1080 geweiht worden ist, dass die Fresken heruntergeschlagen worden sind und dass die Kirche im Volk als Blasiuskirche bekannt ist, all das und vieles mehr erzählte Plörer einer größeren Schar Interessierter.