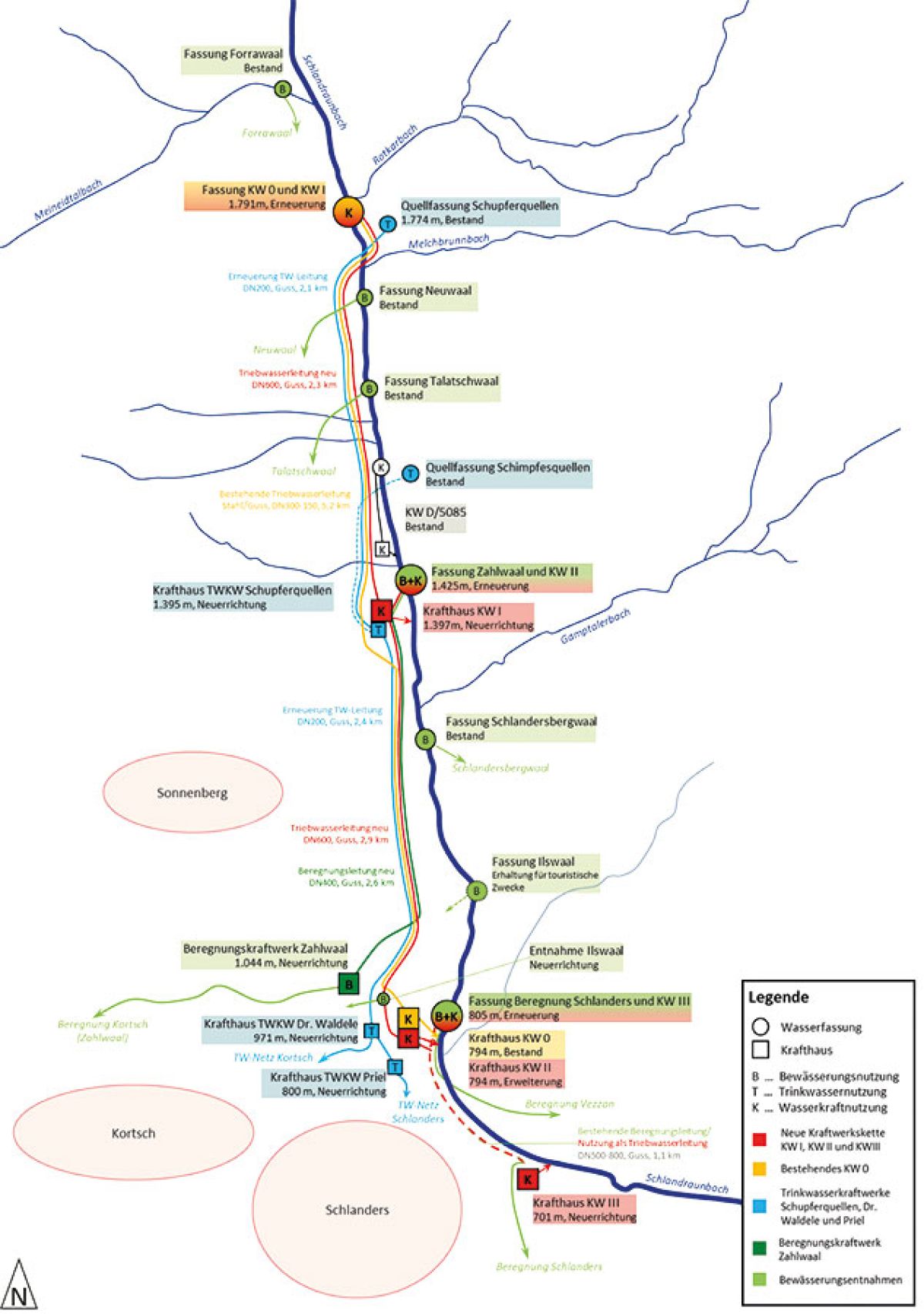

7 Kraftwerke am Schlandraunbach

Bestens investiertes Geld am Schlandraunbach

Dass der Schlandraunbach viel Potenzial für eine elektrische Nutzung hat, war vielen seit langem klar. Ein E-Werk hat der Sonderbetrieb E-Werk Schlanders (SGW) am Schlandraunbach betrieben. „Da ist mehr drin“, hat sich die Gemeinde Schlanders gesagt und Studien erarbeiten lassen. Die gingen hin bis zu einem Pumpspeicherkraftwerk (Ingenieurstudio Pohl), welches eine Stauung im Schlandrauntal vorgesehen hätte. Heftiger Widerstand bei Bauern und in der Bevölkerung hat diesen Ideen ein Ende gesetzt. Und auch die in wasserarmen Zeiten auftretenden Konflikte zwischen den Kortscher und den Schlanderser Bauern, die wohl Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte zurückreichen, dürften die damaligen Gemeindeverwalter nicht beflügelt haben, in Schlandraun eine sinnvolle hydroelektrische Nutzung anzugehen. Die Idee, den Schlandraunbach aufgrund seiner faszinierenden Fallhöhe besser hydroelektrisch zu nutzen, blieb allerdings lebendig.

2009 wurde der Malser Wasserbauingenieur Walter Gostner hinzugezogen, um zu überprüfen, wie sowohl Bach- und auch Trinkwasser hydroelektrisch genutzt werden könnten. Der damalige Präsident des damals noch bestehenden Sonderbetriebes E-Werk Schlanders Gottfried Niedermair, war mutiger Antreiber einer besseren Wassernutzung und als Direktor des Bonifizierungskonsortiums Vinschgau mit den Wasserproblematiken an mehrfach genutzten Bächen, so auch am Schlandraunbach, bestens vertraut. Mit dem damaligen Referenten Reinhard Schwalt wurde mit der Idee von mehrstufigen Laufkraftwerken der Grundstein dafür gelegt, mit der Planung zu beginnen, die Ämter in Bozen von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen und die entsprechenden Genehmigungen einzuholen. Nicht im Traum hat man sich allerdings damals ausrechnen können, wie lange es bis zur Umsetzung dauern wird. Als Spießrutenlauf bei den Ämtern, als unglaublicher Kraftaufwand auch bei den Diskussionen mit den Bauern wird die Zeit bis zur Verwirklichung im Rückblick empfunden. Lob für Ausdauer, Durchhaltevermögen und Überzeugungskraft spricht der Planer Gostner dem Gottfried Niedermair und vor allem dem damaligen Bürgermeister Dieter Pinggera aus.

2010 erhielt Gostner den Auftrag, ein Einreichprojekt auszuarbeiten und beim damaligen Amt für Stromversorgung (heute Amt für Gewässernutzung) einzureichen. Das Wasserrechtsverfahren wurde 2012 gestartet und es kam überraschenderweise ein Konkurrenzprojekt von, so sagt es Gostner, „findigen Unternehmern aus dem Pustertal“. Die Wogen sind hochgegangen und diese Umstände wurden in Schlanders vor allem von Dieter Pinggera dazu genutzt, mit allen Akteuren an einen Tisch zu gehen. Dieter Pinggera ist über die vorgesehenen Entschädigungen, die ein Rahmenvertrag zwischen dem Südtiroler Energieverband und dem Bauernbund vorgesehen hatte, mit seinem Angebot z.B. bei den Sonnenberger Bauern hinausgegangen. Das war ein wichtiger Grundstein. Mit allen anderen Akteuren, mit allen Interessentschaften, mit allen Gruppierungen hat man geredet. Das ging soweit, dass alle diese Vereinigungen Rekurse gegen das Konkurrenzprojekt eingereicht haben. Beim kommissionellen „Lokalaugenschein“ im Ratssaal der Gemeinde Schlanders sind dann alle aufmarschiert, das Konkurrenzprojekt wurde mit den Rekursen überhäuft, dann zerpflückt und verrissen. Die Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich hat das Pusterer Projekt negativ begutachtet.

Allerdings wurde ein Teil des Gostner-Projektes auch negativ begutachtet und zwar das heutige Kraftwerk III am untersten Abschnitt des Schlandraunbaches. Das in Schlanders mit den Bauern austarierte Gesamtkonzept, in dem Leitungsmieten als Abgeltung vorgesehen waren, wurde so in Frage gestellt. Man war im Jahr 2017 angelangt.

Zwischen Politik und Landesämter

Viele der Ämter in Bozen hielten aus unterschiedlichen Gründen an der negativen Bewertung fest. Der beauftragte Techniker Gostner und die Gemeindepolitik von Schlanders mit Dieter Pinggera an vorderster Front pendelten zwischen Politik und Landesämtern hin und her. In den Landesämtern blieb man stur, obwohl das Gesamtkonzept sehr überzeugend und auf guter Basis war. Da sind einige Jahre ins Land gezogen.

Ein Beispiel führt Gostner an: Der Bach ist in wasserarmen Zeiten trocken gelaufen. Das Projekt sehe aber vor, dass die 30 Sekundenliter Restwassermenge in jedem Fall eingehalten würden: „Von Nichtschnaufen auf Schnaufen für die Fische ist es ein großer Unterschied.“ Für die Ökologie ist das ein Quantensprung.

Irgendwie und irgendwann ist es dann, auch mit Hilfe der höchsten Politik, durchgegangen.

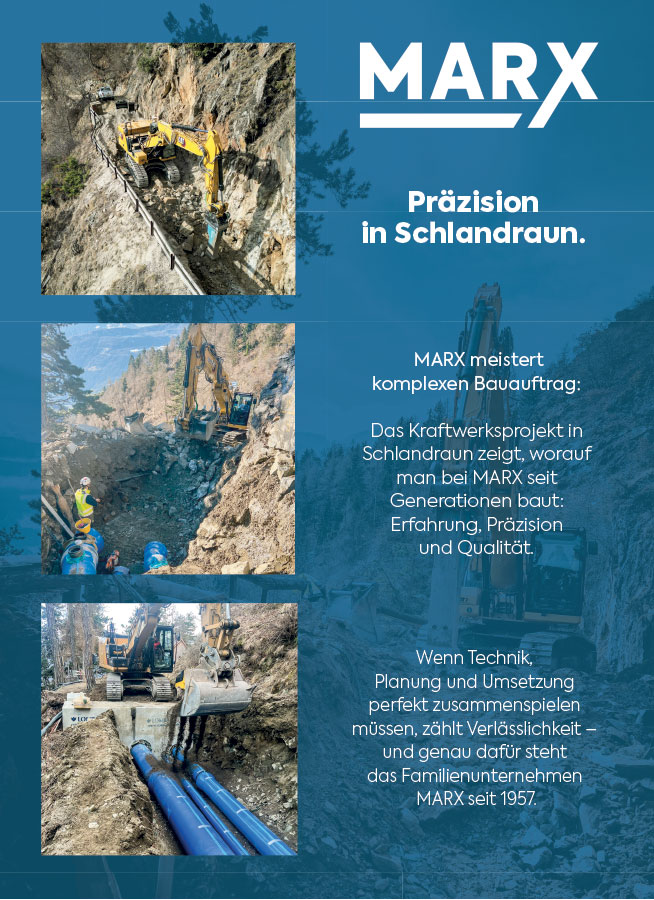

Mit Hilfe einer Konsortial GmbH wurde der Bau 2023 in Angriff genommen. Spezialisierte Tiefbau-Firmen wie etwa die Marx AG, die sich in steilem Gelände, bei Wind und Wetter, in gefährlichen Situationen zu bewegen, vermögen wussten die Arbeiten fristgerecht abzuschließen. „Andibau“ und „Vinschgerbau“ hingegen realisierten die Wasserfassungen und Krafthäuser, ebenfalls auf bravuröse und zuverlässige Weise. Technisch versierte und aufeinander abgestimmte Südtiroler Betriebe haben die technischen Einrichtungen bereitgestellt. EN-CO war gemeinsam mit den Partnern Sora, Tschurtschenthaler (beides Turbinenbauer) und Elektro Clara (Steuerungstechnik) verantwortlich für die elektromaschinelle Gesamtausrüstung des Projekts. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat EN-CO zusätzlich die Automation und Visualisierung der Wasserverteilung sowie die Mittelspannungsverteilung realisiert.Das Resultat kann sich sehen lassen.

Denn es sind drei Laufwasserkraftwerke entlang des Schlandraunbaches entstanden. Ein viertes ist mit dem Beregnungskraftwerk Zahlwaal hinzugekommen. Parallel dazu und in einem viel kleinerem Maßstab sind entlang der neu verlegten Trinkwasserleitung aus den Schupfer- und Schimpfesquellen drei Trinkwasserkraftwerke entstanden. Gostner sagt scherzhaft: „Aus 1 mach 7“. Und heuer sind bis zum September insgesamt bereits rund 20 Millionen Kilowattstunden erzeugt worden.

Das Resultat aus Sicht der Landwirtschaft:

Mit der Installation der Kraftwerkskette und dem austarierten Wasserzuteilungssystem dürfte der Schlandraunbach befriedet sein. Die Obmänner der Konsortien in Schlanders und in Kortsch haben per App einen Live-Zugriff auf die Wasserflüsse an der unglaublich ausgeklügelten Zahlwaalfassung. Die Obmänner entscheiden, wer wieviel Wasser für die Beregnung erhält. Die Firma En-Co hat diese Steuerungstechniken ermöglicht.

Die Waale, der Neuwaal und der Talatschwaal, erhalten ihr konzessioniertes Wasser. Der Forrawaal, ganz oben am Sonnenberg, bezieht sein Wasser aus dem Maneidbach und der ist von einer Wasserfassung ohnehin nicht betroffen.

Aus Sicht der Ökologie:

Weil im April und Anfang Mai zu wenig Wasser zur Verfügung gestanden hat und die Konzessionsmengen nicht entnommen werden konnten, hat das zu Konflikten unter den Nutzern geführt. Im unteren Abschnitt war in dieser Zeit manchmal kein Restwasser vorhanden. Der Bach lief trocken. Die ökologische Funktionsfähigkeit war enorm beeinträchtigt. Mit der garantierten Restwassermenge von 30 Sekundenlitern wird dem Missstand abgeholfen.

Aus Sicht der Gemeinde:

Die Gemeinde Schlanders kann sich über eine neue und lukrative Einnahmequelle freuen. Die bisherige durchschnittliche Ernte von rund 7 Millionen Kilowattstunden beim mittlerweile stillgelegten E-Werk dürfte auf das Dreifache anwachsen. Die rund 19 Millionen investierten Euros sind demnach gut angelegtes Geld.

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Fassung für das Kraftwerk 1; Foto: Andreas Oberdörfer

Fassung Schupferquelle; Foto: Andreas Oberdörfer

der Bau für die Fassung Zahlwahl Herausfordernde Baustellen in Schlandraun

der Bau für die Fassung Zahlwahl Herausfordernde Baustellen in Schlandraun