Wie der Vinschgau schon vor 3.000 Jahren glänzte - Alpenkupfer

Überreste Jahrtausende alter Schlacken auf deren Funde die Erkenntnisse Koch Waldners fußen.

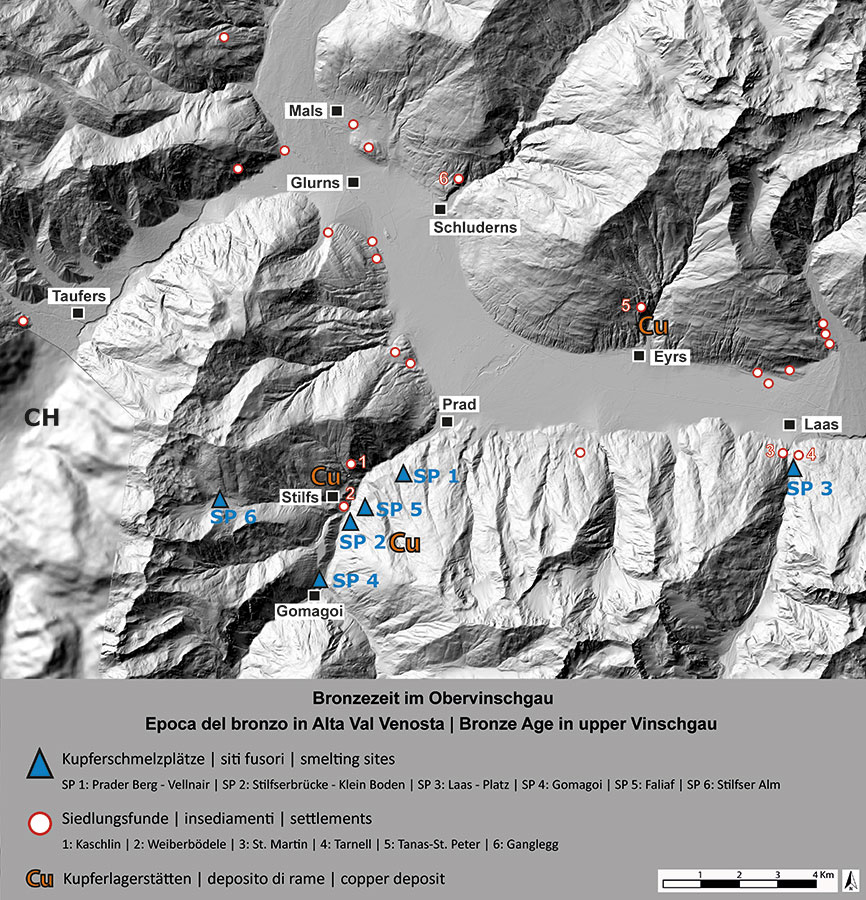

Wer im Vinschgau an Bergbau denkt, hat vielleicht die Laaser Marmorbrüche oder den historischen Erzabbau von Stilfs im Kopf. Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, der Vinschgau war bereits in der späten Bronzezeit ein bedeutendes Zentrum der Kupferproduktion – und das in einer Zeit, als hier noch keine Kirchen standen, sondern befestigte Höhensiedlungen und Schmelzöfen das Landschaftsbild prägten. Zwischen 2019 und 2021 untersuchte ein Archäologenteam unter Leitung von Thomas Koch Waldner aus Prad, nachdem am Prader Berg Schlacken gefunden wurden, das Gebiet rund um Stilfs, Prad und Laas. Das Ergebnis: Die Region war nicht nur ein entlegenes Nebental, sondern ein Knotenpunkt im prähistorischen Alpenhandel. Über den Reschenpass führte eine Verkehrsader, die Kupfer, Wissen und Kultur zwischen Nord- und Südalpen, Suddeutschland und Norditalien austauschte und dies wohl über 1500 Jahre lang. Bis die Römer kamen. Dann wurde daraus die bis heute bekannte Via Claudia Augusta.

Kupfer im Herz der Alpen

Die Spuren sind beeindruckend. Insgesamt wurden acht historische Bergbauareale und sechs prähistorische Schmelzplätze dokumentiert. Hier konnte mittels Bleiisotopenanalyse eine Nutzung bereits in der Bronzezeit nachgewiesen werden. Schmelzplätze wie jener in Gomagoi, Kaschlin oder am Prader Berg erzählen von einer jahrhundertelangen Tradition der Kupferverarbeitung. Die Radiokarbondaten anhand von Holzresten reichen teils bis ins 13. Jahrhundert v. Chr. zurück. Das Kupfererz – meist Chalkopyrit – wurde vor Ort, oder in der Nähe verhüttet. Die typischen Funde: Schlackenkuchen, Plattenschlacken und  feiner Schlackensand, letzterer ein Abfallprodukt aus dem Recycling alter Schlacken. Die Verarbeitungstechnik war hochentwickelt, mit Röstbetten und Schmelzöfen, Nassaufbereitungsanlagen und mehrphasiger Nutzung der Schmelzplätze. So entstand Kupfer und Bronze, welche jener der damaligen Hochkulturen im östlichen Mittelmeerraum in nichts nachstand. Funde weit über den Alpenraum hinaus zeigen wie begehrt die verarbeiteten Metalle aus dem Alpenraum damals waren.

feiner Schlackensand, letzterer ein Abfallprodukt aus dem Recycling alter Schlacken. Die Verarbeitungstechnik war hochentwickelt, mit Röstbetten und Schmelzöfen, Nassaufbereitungsanlagen und mehrphasiger Nutzung der Schmelzplätze. So entstand Kupfer und Bronze, welche jener der damaligen Hochkulturen im östlichen Mittelmeerraum in nichts nachstand. Funde weit über den Alpenraum hinaus zeigen wie begehrt die verarbeiteten Metalle aus dem Alpenraum damals waren.

Die Höhensiedlung Kaschlin – Wohnen über dem Kupfer

Einen besonderen Einblick in das Leben jener Zeit gibt die Ausgrabung der Höhensiedlung Kaschlin, 350 Meter über dem Suldenbach, bei Stilfs gelegen. Hier wurden Hausgrundrisse der späten Bronzezeit und Eisenzeit freigelegt, darunter Trockensteinmauern und Kochstellen. Gefunden wurde auch Keramik der Laugen-Melaun-Kultur und Metallreste, die eine direkte Verbindung zum Bergbau nahelegen. Die Siedlung wurde im Zuge der römischen Eroberung um 15 v. Chr. geschliffen bzw. aufgegeben, später aber, in der Spätantike wohl militärisch genutzt – eine Parallele zu der bekannten Höhensiedlung am Ganglegg bei Schluderns. Kaschlin war wohl über 1500 Jahre lang besiedelt und thronte über dem Eingang ins Sulden- bzw. Trafoital, einer damals strategisch wichtigen Zone, einerseits wegen des Zugangs über die Jöcher, aber nicht zuletzt wegen der diversen Metallvorkommen.

Straßen, die Geschichte atmen

Eine alte Wegtrasse zwischen Agums und Stilfs, gesäumt von Karrenspuren im Felsen, könnte schon in der Bronzezeit Erztransporte gesehen haben. Im 15. Jahrhundert wurde sie nachweislich für den Transport von Tuffstein genutzt, um beispielsweise die St. Georgskirche in Agums zu bauen. Vermutlich führte sie einst auch über das Stilfser Joch ins Veltlin – ein uralter Handels - und Kulturweg. Der Karrenweg bildet heute einen Teil des vom Archäologen Thomas Koch Waldner umgesetzten “Archaikweges”. Der aus Prad stammende Honorarprofessor der technischen Hochschule München Gert Karner, hat 3D- Modelle des Karrenwegs erstellt, wodurch Koch Waldner feststellen konnte, dass die Karrenspuren mindestens auf die Römerzeit zurückgehen und es ist sogar wahrscheinlich, da die Trasse nach Kaschlin führt, dass diese bereits in der Bronzezeit genutzt wurde.

Kultureller Schmelztiegel

Der Vinschgau lag im Einflussbereich der Laugen-Melaun-Kultur, einer Kulturgruppe, die im späten 2. und frühen 1. Jahrtausend v. Chr. südlich des Alpenhauptkamms agierte. Über diese Kultur, die offenbar auch den Vinschgau stark beeinflusste, wusste man im Zusammenhang mit Kupferabbau bisher relativ wenig. Über die Bergpässe gelangten Technologien wie die Kupferverhüttung in den Westen, bis ins Unterengadin und ins Oberhalbstein in Graubünden. Gleichzeitig flossen Waren und Ideen zurück. Keramikformen, Bauweisen, vielleicht sogar religiöse Vorstellungen und Menschen. Wissens- und Technologietransfer durch Migration, von hochspezialisierten Fachleuten rund um den Bergbau und die Metallgewinnung. Für den Vinschgau hatte der Kupferbergbau somit nicht nur wirtschaftliche  Bedeutung, sondern sorgte auch für kulturelle Vernetzung. Die Region war keine Randzone, sondern ein aktiver Player im prähistorischen Alpenraum, vor allem verbunden in die Ostschweiz, ins obere Gericht und darüber hinaus bis in den Bodensee-Raum.

Bedeutung, sondern sorgte auch für kulturelle Vernetzung. Die Region war keine Randzone, sondern ein aktiver Player im prähistorischen Alpenraum, vor allem verbunden in die Ostschweiz, ins obere Gericht und darüber hinaus bis in den Bodensee-Raum.

Spuren im Metall

Naturwissenschaftliche Analysen der Funde bestätigen: Viele der untersuchten Objekte – von bronzezeitlichen Werkzeugen, bis hin zu späteisenzeitlichen Schmuckstücken vom Ganglegg – lassen sich direkt auf Vinschger Erze zurückführen. Andere stammen aus dem Trentino, was den überregionalen Austausch belegt. Der Vinschgau produzierte also nicht nur für den Eigenbedarf, sondern war in weiträumige Metallkreisläufe eingebunden. Kupfer der Laugen-Melaun Kultur wurde auch im östlichen Mittelmeerraum gefunden. Heute sind die bronzezeitlichen Minen von Stilfs oder die Schmelzplätze von Prad längst keine Produktionsstätten mehr, sondern archäologische Denkmäler. Wenn überhaupt, denn nicht alles wird bereits zum Vorschein gekommen sein. Doch sie erzählen eine Geschichte, die weit über den Bergbau hinausgeht: vom Leben in einer vernetzten, spezialisierten und überraschend modernen Gesellschaft mitten in den Alpen. Prospektoren, Bergarbeiter, Kunsthandwerker, Waffenschmiede und Schmuckhersteller, sie alle bildeten ein wichtiges Rückgrat der damaligen Gesellschaft.

Vielleicht, wenn man im Herbst am Prader Berg wandert, den Archaikweg hochgeht oder am Stilfser Almweg steht, kann man sich vorstellen, wie hier vor über 3.000 Jahren das Feuer in den Schmelzöfen loderte, der Rauch in den Himmel zog – und der Vinschgau im wahrsten Sinne des Wortes glänzte.