Toter Wolf

Bild: erstellt von Vinschgerwind mit KI „Copilot“ mit der Aufforderung „Erstelle ein Bild von Wolfsschädel“

De Pressemitteilung am 12. August, also am vorvergangenen Dienstag klang fast beiläufig: „Ein männlicher, circa 45 Kilogramm schwerer Wolf wurde am 12. August kurz nach Mitternacht auf 2800 Höhenmetern erlegt“, berichtet Landesforstdirektor Günther Unterthiner, „der Wolf war in einer Kälbergruppe aufgespürt worden“.

Am 30. Juli hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher die Entnahme von zwei Wölfen im Obervinschgau genehmigt; mit der Aufgabe wurde das Landesforstkorps betraut. (LPA hat berichtet). Der Landeshauptmann hebt die professionelle Arbeit des Landesforstkorps in diesem Zusammenhang hervor und spricht im Namen der gesamten Landesregierung seinen Dank für den besonderen Einsatz aus. „Das ist eine Grundlage für die Regulierung von Schadwölfen, also eine wichtige Voraussetzung für die langfristige Fortführung der traditionellen Almwirtschaft“, unterstreicht Kompatscher.

„Der Wolf ist in Südtirol zunehmend zur Bedrohung für die traditionelle Almwirtschaft und teilweise auch für die öffentliche Sicherheit geworden“, weist Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher hin und dankt dem Landeshauptmann für die Unterzeichnung des Abschussdekretes sowie dem Landesforstkorps für die Durchführung.

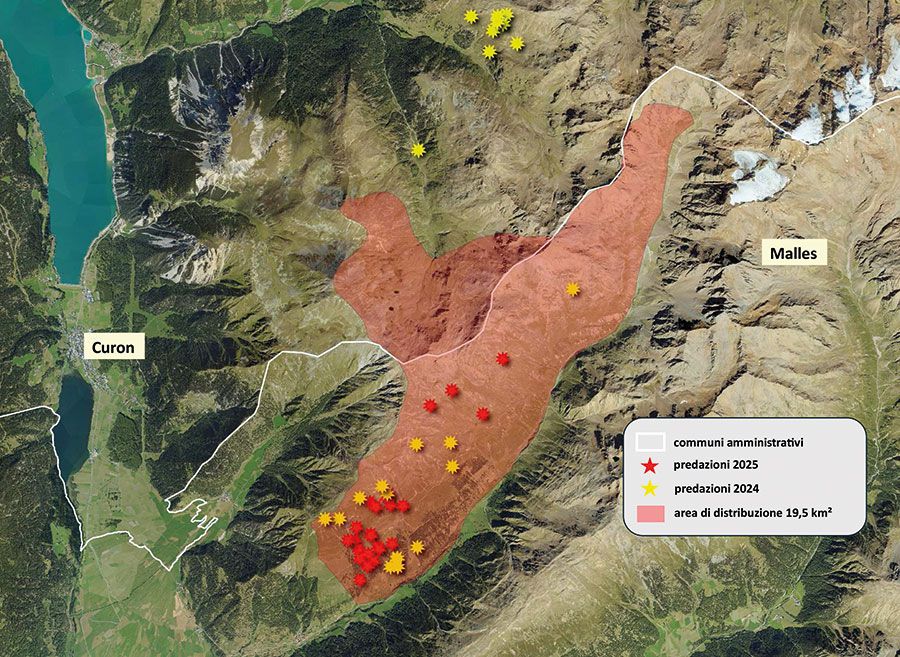

Im Zeitraum zwischen Mai und Juli dieses Jahres wurden auf einer Alm im Obervinschgau 31 Risse von Weidetieren verzeichnet, die von der Forstbehörde als Wolfsangriffe bestätigt und dokumentiert wurden. In derselben Gegend waren in der vorangegangenen Almsaison bereits 42 Risse verzeichnet worden. Die betroffenen Almen wurden gemäß Landesgesetz Nr. 10/2023 als Weideschutzgebiete ausgewiesen. Die Eigentümer haben trotzdem zusätzliche Maßnahmen zum Herdenschutz ergriffen, die jedoch wirkungslos blieben.

Sowohl die Wildbeobachtungsstelle des Landes als auch das Institut für Umweltschutz und Forschung (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA) haben sich gemäß Landesgesetz 10/2023 für die Entnahme von zwei Wölfen positiv ausgesprochen. Die Genehmigung zur Entnahme ist 60 Tage lang gültig.

Die Europäische Union hatte den Schutzstatus des Wolfs von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgestuft, die entsprechende Änderung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie trat am 14. Juli in Kraft.“

Ein Wolf ist tot und zwar offiziell erlegt. Der erste hochoffiziell abgeschossene Wolf Italiens. Es ist ein Art Durchatmen zu vernehmen. Wenn der Landeshauptmann „im Namen der gesamten Landesregierung“ seinen Dank gegenüber dem Landesforstkorps ausspricht, ist dieses Durchatmen, dieses Aufschnaufen hörbar. Betont wird dies nochmals durch den Dank vom Bauernlandesrat Luis Walcher an den LH.

Ein Bann ist gebrochen. Ein jahrelanges Aufbäumen von Seiten der Bauern, das Schimpfen auf Italien, auf die EU und vor allem auf die eigenen Leute in der Landesregierung hat vorläufig ein Ende. Es ist gelungen, vom Verwaltungsgericht und auch vom Staatsrat grünes Licht für die Entnahme zu bekommen. Staatliche Tierschutzorganisationen haben sich, wie in der Vergangenheit, gegen das Entnahmedekret zur Wehr gesetzt und wollten den oder die Abschüsse durch Aussetzen des Dekretes verhindern. Diesmal gab es richterlich grünes Licht.

Aber bedeutet diese Entnahme eines Wolfes auch die Lösung des Problems?

Viele zweifeln daran.

Um diese Zweifel zu verstehen, ist es nützlich, das Entnahmedekret des Landeshauptmannes vom 30. Juli 2025 eingehend zu studieren. Landeshauptmann Arno Kompatscher muss in seinem Dekret einen Drahtseilakt zwischen gesetzlichen Bestimmungen, bürokratischen Wegen und dem Zitieren von Studien hinlegen. Der Wolf genießt nach wie vor Schutzstatus, aber, immerhin, 1 bis 2 Wölfe können entnommen werden. Im „Abschussdekret“ wird dies so formuliert: „Auch das entsprechende ISPRA-Protokoll bestätigt für das Jahr 2025 die Möglichkeit des Abschusses von 1-2 Wölfen, die ein habituiertes, gefährliches oder wiederholtes schädliches Verhalten an viehhaltenden Betrieben in der autonomen Provinz Bozen zeigen.“

Nimmt man diese Passage wörtlich, und das muss man wohl angesichts der Wolfsproblematik insgesamt und angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahre, dann heißt das, das war’s mit dem Abschuss heuer. Mehr als diese 2 Wölfe sind nicht drin. Da können heuer noch so viele Schafe gerissen werden. Der Freie Abgeordnete Andreas Leiter Reber hat als Erster auf die Landespressemitteilung reagiert. Seine Aussendung: „Der Freie Abgeordnete Andreas Leiter Reber begrüßt den ersten Wolfsabschuss – und macht deutlich: „Punktuelle Eingriffe haben nur einen kosmetischen Effekt, aber lösen die Problematik nicht dauerhaft. Es braucht jetzt rasch weitere Dekrete für die betroffenen Gebiete im Osten des Landes.“

Die bisherige, jahrelange Diskussion, wenn man das Schimpfen und Aufbäumen, das Protestieren und Zetern so nennen darf, wird wohl ein ganz andere Richtung nehmen.

Auf der anderen Seite hat man auch das Monitoring, also das äußerst schwierige Zählen der Wölfe, im Lande wohl nicht ganz im Griff. Im Dekret heißt es:

„Seit dem Jahr 2010 wird die Präsenz von Wölfen in der Autonomen Provinz Bozen in kontinuierlicher und systematischer Art überwacht, wie dies auch aus den Grafiken in den „Situationsberichten Großraubtiere in Südtirol 2022-23 und 2024“ ersichtlich ist. In diesen Berichten wird aufgezeigt wie „seit dem ersten Nachweis eines Wolfes in Südtirol im Jahr 2010 ist die Population in den vergangenen 14 Jahren von einem Exemplar auf mindestens 35 jährlich genetisch nachgewiesenen Exemplaren im Jahr 2024 angestiegen, zu denen zwei Individuen mit unvollständigem genetischem Profil hinzukommen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit neu sind. Die Anzahl der jährlich genetisch nachgewiesenen Individuen ist in den letzten Jahren jährlich durchschnittlich um 46% angestiegen (2014-2024). Das opportunistische Monitoring, das jährlich von der Abteilung Forstdienst und den externen Mitarbeitern durchgeführt wird, ermöglicht die Feststellung der Mindestanzahl an Wölfen, die in der Autonomen Provinz Bozen anwesend sind. Gleichzeitig erlauben dieselben Daten eine Abschätzung des lokalen Wolfbestandes. Es muss davon ausgegangen werden, dass durch den Ansatz des opportunistischen und systematischen Monitorings der lokale Wolfsbestand um mindestens 50% unterschätzt wird. Basierend auf dieser Vermutung und anlehnend an das genetische Monitoring kann im Jahr 2024 von einer Mindestanzahl von mehr als 74 Wölfen ausgegangen werden.“

Für heuer jedenfalls dürfte das Abschusskontingent für Südtirol aufgebraucht sein und für nächstes Jahr muss neu mit ISPRA verahndelt werden.