Natur & Landschaft

Das Monitoring der Biodiversität in Südtirol - Erster Bericht 2019-23 publiziert

Im September ist der Bericht über das Monitoring der Biodiversität in Südtirol veröffentlicht worden. Der Bericht ist die Zusammenfassung einer fünfjährigen Feldarbeit. Zwischen 2019 und 2023 haben Forscher des Institutes für Alpine Umwelt von Eurac Research mit dem Naturmuseum Südtirol und den Abteilungen Natur, Landschaft und Raumentwicklung sowie Landwirtschaft Untersuchungen durchgeführt.

Biodiversität gibt es auf drei Ebenen: Auf der genetischen Ebene, auf der Ebene der Arten und auf der Ebene der Lebensräume. Im Biodiversitäts-Monitoring Südtirol wurde das Augenmerk auf zwei Ebenen gelegt: die Vielfalt der Arten und die Vielfalt der Lebensräume.

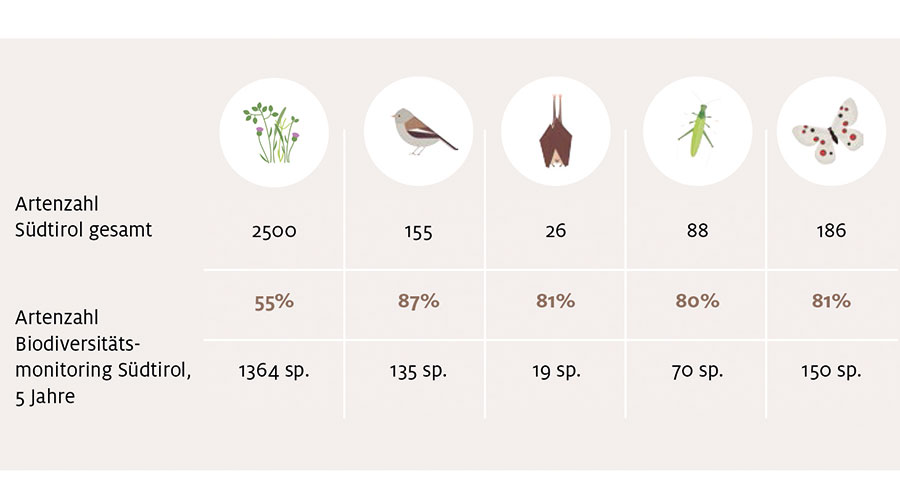

Im Rahmen des Monitorings wurden im Auftrag der Südtiroler Landesregierung taxonomische Gruppen als Bioindikatoren untersucht, die besonders sensibel auf die Änderungen des Klimas und der Landnutzung reagieren. Dazu gehörten in diesem Ansatz die Gefäßpflanzen, Vögel, Fledermäuse, Heuschrecken und Tagfalter auf den terrestrischen Standorten, sowie wirbellose Kleinlebewesen, welche in aquatischen Lebensräumen die Gewässersohle besiedeln.

Untersuchte Lebensräume

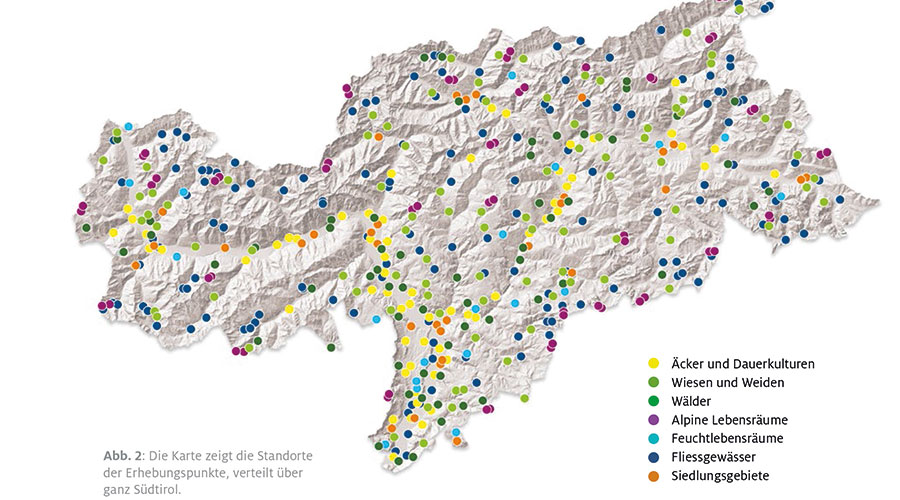

Als Lebensräume wurden Wiesen und Weiden, Äcker und Dauerkulturflächen, Wälder, Feuchtlebensräume, Siedlungen, alpine Lebensräume und Fließgewässer untersucht. Nach standardisierten wissenschaftlichen Methoden wurden an 320 Standorten in terrestrischen Lebensräumen und 120 aquatischen Standorten Untersuchungen gemacht. Die Untersuchungen sollen wiederholt werden, um Veränderungen der Biodiversität zu erkennen.

Die ersten Ergebnisse des Biodiversitätsmonitorings Südtirol verdeutlichen, dass die Landschaftsstruktur und die Vielfalt der Lebensräume einen großen Einfluss auf die Artenvielfalt haben. Die Ergebnisse zeigen auch, dass in Südtirol (noch)eine relativ vielfältige Biodiversität beheimatet ist. Dies erklärt sich aus der Vielfalt der Lebensräume und der Höhenamplitude unseres Landes.

Der Bericht zeigt aber auch: Um diese Biodiversität zu erhalten und zu schützen, sind Maßnahmen zu ergreifen. Und der Bericht gibt für die untersuchten Lebensräume Handlungsempfehlungen ab. Diese Empfehlungen fasse ich nachstehend zusammen.

Treffende Auswahl der Probeflächen

Im Rahmen des Südtiroler Biodiversitäts-Monitorings gelang es, innerhalb aller fünf gewählten Schwerpunktgruppen über die Hälfte der Arten, die in Südtirol vorkommen, zu erfassen. Besonders beeindruckend waren die Ergebnisse in den zwei Insektengruppen und bei den Vögeln, wo deutlich über zwei Drittel aller möglichen Arten festgestellt wurden. Die hohen Werte sind ein Beleg dafür, dass die Standortwahl der Probeflächen so erfolgte, dass ein Maximum an Tier- und Pflanzenarten abgebildet wird.

Handlungsempfehlungen

In den Wiesen und Weiden ist deren extensive Bewirtschaftung der Artenvielfalt förderlich. Zu dieser extensiven Nutzung gehören die eingeschränkte Düngung, eine späte Mahd, auf Mager- und Feuchtstandorten der komplette Verzicht auf Dünger, auf Weiden auch ein gezieltes Weidemanagement, welches die Bestoßungsdichte mit den geweideten Tieren einhält.

Wenn in Äckern und Dauerkulturen die Stressfaktoren verringert werden, verbessern sich die Lebensbedingungen für Flora und Fauna. Solche Stressfaktoren können z.B. das häufige Mähen, Mulchen oder der Einsatz von Herbiziden oder Düngemitteln sein. Wenn Strukturelemente wie Trockensteinmauern oder Hecken erhalten, gepflegt oder neu geschaffen werden, entstehen wichtige Kleinhabitate und Trittsteine für viele Tier- und Pflanzenarten.

Vielfältige Waldlandschaften, nicht monotone Fichtenforste, mit unterschiedlichen Altersstrukturen und Entwicklungsstadien einschließlich totholzreicher Alterungsphasen beherbergen eine hohe biologische Vielfalt. Für verschiedene Waldtypen ist es besonders wichtig, dass wir besonders in den unteren Höhenstufen den Wald als Landschaftselement erhalten. Das Pflanzen von standortfremden Gehölzen kann zur Verarmung der Artenvielfalt und zu einer ökologischen Degradierung unserer Wälder führen.

In den alpinen Lebensräumen oberhalb und unterhalb der Waldgrenze müssen allfällige Baumaßnahmen und Eingriffe mit besonderem Bedacht auf ihre Auswirkungen auf Flora und Fauna geprüft werden. Ein gezieltes Management der Freizeitnutzung und die Ausweisung von Ruhezonen in unseren Bergen wären biodiversitätsfördernde Maßnahmen.

Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen alle verschiedenen Feuchtlebensräume. Anpassung der Gesetzgebung und genaue Verortung dieser Lebensraumtypen sind nur zwei notwendige Schutzmaßnahmen. Landschaftliche und ökologische Verbesserungsmaßnahmen sind die Ausweitung von Wasserläufen, die Renaturierung von Ufern, die Wiedervernässung von Mooren.

Um einen guten ökologischen Zustand der Fließgewässer zu erhalten, ist ein nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser wesentlich. Wenn Einträge von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln  vermieden werden, unterstützt dies den Erhalt der Wasserqualität und der Artenvielfalt. Wenn durch Revitalisierungsprojekte naturnahe Flussdynamiken wiederhergestellt werden, fördert dies die Biodiversität.

vermieden werden, unterstützt dies den Erhalt der Wasserqualität und der Artenvielfalt. Wenn durch Revitalisierungsprojekte naturnahe Flussdynamiken wiederhergestellt werden, fördert dies die Biodiversität.

In Siedlungsgebieten sind der Schutz und die Aufwertung von noch bestehenden naturnahen Bereichen wertvolle und biodiversitätsfördernde Maßnahmen. Elemente hierzu sind: die Lärm- und Lichtreduktion, das Entfernen von nicht einheimischen invasiven Neophyten unter den Pflanzen (Beispiel: Kanadische Goldrute), Baumpflanzungen mit heimischen Arten als Beschattungen, Temperatursenker und Kohlenstoffspeicher, Gestaltung von Gründächern, Fassadenbegrünung, Schaffung von Wasserstellen. Urbanisierung, aber auch die Entwicklungen in der Landwirtschaft haben in den letzten Jahrzehnten auch in Südtirol zu einer Fragmentierung geführt.

Auch auf der Ebene der Landschaft wirkt sich eine Vielfalt an Lebensräumen positiv auf die Artenvielfalt aus. Und die Vielfalt einer Landschaft erhöht auch ihre Resilienz. Die Vernetzung verinselter Lebensräume durch sogenannte Trittsteine und Korridore ist für die Mobilität von Tier- und Pflanzenarten wichtig.

Erstnachweise

Im Rahmen des Biodiversitäts-Monitorings Südtirol sind auch einige Erstnachweise von Tier- und Pflanzenarten für Südtirol gelungen. In einer Apfelanlage im Südtiroler Unterland wurde das Krummblättrige Tagmoos (Ephemerum recurvifolium) gefunden. Im Etschtal erstmals nachgewiesen wurde der Riesenabendsegler (Nyctalus lasiopterus), die größte Fledermaus-Art Europas. Diese Art ist selten, über ihre Lebensweise und Verbreitung ist bisher nicht sehr viel bekannt. Die Art ist vorwiegend Waldbewohner. Im oberen Vinschgau wurde der ebenfalls äußerst seltene Gelbbinden-Mohrenfalter (Erebia flaviofasciata) nachgewiesen, in Altrei die Zweifarbige Beißschrecke (Bicolorama bicolor) als Heuschreckenart.