Vinschgerwind: Herr Lintner, wie wir heute wissen ist in der „Coronakrise“ nicht alles glattgelaufen. Haben Sie als Mitglied des Landessethikkomitees Informationen wie und ob es noch zu einer objektiven Aufarbeitung kommen wird?

Martin M. Lintner: Das Landesethikkomitee hat sich während der Coronapandemie aus medizinischer und ethischer Sicht zu einzelnen Themen geäußert und dabei auch kritisch einige politische Maßnahmen beurteilt, die damals getroffen worden sind. Dabei muss man sagen, dass die medizinische und ethische Einschätzung auf der einen und die politischen Maßnahmen auf der anderen Seite auseinanderzuhalten sind, also nicht identisch sind. Ob und in welchem Maß die getroffenen politischen Maßnahmen angemessen und zielführend waren, wird bis heute kontrovers diskutiert. Aus nachträglicher Sicht würde man sicher einiges anders machen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Umgang mit der Coronapandemie eine Art „Operation am offenen Herzen“ war, weil ganz einfach Kenntnisse fehlten, die man erst Schritt für Schritt gewonnen hat. Die objektive Aufarbeitung ist eine politische Aufgabe. Das Landesethikkomitee wird bei verschiedenen Veranstaltungen im kommenden Arbeitsjahr aber damit zusammenhängende Themen vertiefen wir das Verhältnis der individuellen Freiheit zur persönlichen Verantwortung für die eigene und die Gesundheit anderer Menschen oder die Impfthematik.

Vinschgerwind:Die katholische Kirche ist seit Jahrzehnten in der Krise. Die Kirchenaustritte mehren sich und der Einfluss auf die Gesellschaft schwindet konstant. Priester sind Mangelware. Ist der moralisch-ethische Wertekanon des Christentums in der heutigen Welt nicht mehr zeitgemäß?

Martin M. Lintner: Die Krise der Kirche ist ein komplexes Phänomen und hat mit vielen Aspekten zu tun, zum Beispiel mit dem Verlust von kirchlichen Privilegien in einer säkularisierten Gesellschaft, dem Verlust des Zugehörigkeitsgefühls zur Kirche als Religionsgemeinschaft, weil viele ganz individuell sich einen persönlichen Glauben aus unterschiedlichen Elementen und religiösen Quellen bilden, oder weil viele ganz einfach auch nicht mehr glauben bzw. der Glaube für ihr Leben an Bedeutung verliert. Es gibt aber auch den Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche zum Beispiel wegen des Skandals des sexuellen Missbrauchs. Der Rückgang von geistlicher Berufung steht auch im Zusammenhang mit dem Rückgang der Geburtenrate und mit kinderärmeren Familien. Den moralisch Wertekanon des Christentums halte ich aber nach wie vor nicht nur für zeitgemäß, sondern für unerlässlich, besonders für eine demokratische Gesellschaft. Diese beruht auf dem Fundament der Anerkennung der Würde jedes Individuums und des Schutzes seiner grundlegenden Freiheitsrechte. Dieses Fundament wurde historisch gesehen im Lauf der europäischen Aufklärung entwickelt, allerdings seinerseits wiederum auf dem Fundament des christlichen Menschenbildes. Diesen Zusammenhang sollten wir nicht vergessen. Bei aller Wertschätzung gegenüber anderen Kulturen und Religionen ist es kein Zufall, sondern hat einen inneren Zusammenhang, dass sich das Konzept der Menschenwürde als Basis für die Menschenrechte im Kontext des christlichen Abendlandes entwickelt hat. Zudem gehören – wenn auch nicht exklusiv – Solidarität und Nächstenliebe zum christlichen Wertekanon, die jede Gesellschaft für ein gedeihliches Miteinander braucht. Ob wir als kirchliche Gemeinschaft, angefangen von den Pfarren bis hin zur Diözese und zum Papst, diese Werte glaubwürdig leben, kann kritisch hinterfragt werden.

Vinschgerwind:Der Krieg in der Ukraine geht nun schon über dreieinhalb Jahre. Die EU unterstützt das Treiben und will nun unter Inkaufnahme massiver Kürzungen in allen Bereichen „kriegstüchtig“ werden. Klingt irgendwie, wie vor dem 1. Weltkrieg, als es hieß man müsse (mal wieder) dem Russen bei- bzw. zuvorkommen. Wie steht die katholische Kirche heute dazu?

Martin M. Lintner: Ich würde die Einschätzung, dass die EU das „Treiben unterstützt“, nicht so stehen lassen. Wir können es drehen und wenden wie wir wollen, aber wir sollten vorsichtig sein, einseitigen Narrativen zu unterliegen und eine Täter-Opfer-Umkehr zu vollziehen. Es handelt sich um einen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der ideologisch seitens Russlands wiederholt als ein Krieg gegen die westlichen liberalen Werte und Demokratien deklariert worden ist. Die EU ebenso wie USA stellen der Ukraine Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung. Diese Grundmatrix dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, auch wenn der Teufel, wie meistens, im Detail verborgen liegt. Die katholische Kirche hat vom Anfang an für einen Waffenstillstand und für eine diplomatische Lösung des Konflikts plädiert. Papst Franziskus hat sich hierfür mächtig ins Zeug gelegt und den direkten Dialog mit dem Patriarchen der Russisch-Orthodoxen Kirche gesucht, der diesen Krieg ideologisch und religiös legitimiert und sogar befeuert. Um als unabhängiger Vermittlungspartner zu dienen, hat er sich zudem geweigert, Russland zu verurteilen. Dies wurde ihm oft zum Vorwurf gemacht. Letztendlich blieben seine Friedensbemühungen weitgehend erfolglos. Durch vatikanische Vermittlung konnten wohl von Russland aus der Ukraine entführte Kinder wieder zu ihren Familien zurückgeführt werden, aber der Kriegsverlauf blieb unverändert. Papst Leo hingegen hat den Krieg Russlands deutlich als Angriffskrieg verurteilt, woraufhin Moskau postwendend dem Vatikan die Eignung eines unabhängigen Vermittlungspartners abgesprochen hat. Bzgl. der Aufrüstung: Dass es vor dem 1. Weltkrieg geheißen hat, man müsse dem Russen bei- bzw. zuvorkommen, trifft meines Wissens historisch nicht zu. Dass man jetzt in die Spirale der Aufrüstung geraten ist, halte ich für verhängnisvoll. Die Kirche verurteilt dieses neue Wettrüsten. Ich würde zugleich aber davor warnen, Russland als Friedensmacht anzusehen, die sich ja nur gegen den bösen Westen selbst schützen müsse und nichts als gute Absichten hege, wenn man sie nur ließe. So blind kann man gar nicht sein. Das derzeitige russische Regime ist alles andere als ein Garant für die grundlegenden Menschen- und Freiheitsrechte, sondern ein menschenverachtendes Unrechtsregime, das die eigenen Interessen ohne Rücksicht auf Opfer, auch in der eigenen Bevölkerung, verfolgt. Wie real die Gefahr eines Angriffs Russlands gegen weitere europäische Länder als die Ukraine ist, dazu müssen wir Politikwissenschaftler befragen.

Vinschgerwind:Der Genozid in Gaza – ein schwieriges Thema: Warum hat in Ihren Augen der Wertewesten so lange geschwiegen und warum lässt man die rechtsradikalen Zionisten so lange gewähren, bzw. unterstützte sie gar in ihrem Treiben? Hat hier nicht vor allem die katholische Kirche als „Nachfolger Christi“ völlig versagt?

Martin M. Lintner: Auch hier wären Vorannahmen, die in der Frage „verpackt“ sind, aufzuschlüsseln und kritisch zu analysieren. Grundsätzlich besteht das Problem, dass es nicht einfach ist, berechtigte Kritik an der Politik der Regierung Israels klar zu differenzieren von Antisemitismus, das heißt vom Hass, der Menschen allein deshalb trifft, weil sie Juden oder jüdischer Abstimmung sind, und den wir unmissverständlich zurückweisen müssen. Dass die Kirche historisch gesehen ihre Mitverantwortung am Antisemitismus hat, der zur Shoa geführt hat, ist unbestritten. Umso heikler ist ihre Positionierung in dem Konflikt. Dennoch haben sowohl Papst Franziskus als auch Papst Leo deutlich Stellung bezogen und ein Ende des gewaltsamen Konfliktes gefordert. Sie verurteilen dabei ganz klar den barbarischen Überfall der Hamas gegen Israel, mahnen in der Reaktion Israels aber zur Verhältnismäßigkeit und zur Einhaltung des Völkerrechtes, besonders zum Schutz der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastrukturen. Das kam bei der israelischen Regierung nicht gut an, sondern hat zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Israel und dem Heiligen Stuhl geführt. Die Frage, ob „hier nicht vor allem die katholische Kirche als ‚Nachfolger Christi‘ völlig versagt hat“, kann ich nicht nachvollziehen. Die Kirche bzw. besser der Heilige Stuhl als Völkerrechtssubjekt hat hier nur sehr minimale bis gar keine Möglichkeiten, etwas zu bewirken.

Vinschgerwind:Pandemien, Kriege, Völkermorde, Inflation, Katastrophen, tägliche Berichte über Morde, Vergewaltigungen, Internetportale mit zigtausenden Videos von missbrauchten Kindern und hunderttausenden Usern als kleine Randnotiz. Die Welt scheint völlig aus den Fugen geraten. Wie kann die Kirche hier noch Hoffnung und Zuversicht spenden und glauben Sie als Moraltheologe, dass noch Hoffnung für die Menschheit als solche besteht bzw. wir uns irgendwann doch noch zum „Guten“ hinwenden?

Martin M. Lintner: Ja, derzeit scheint die Welt aus den Fugen zu geraten. Das ist eine bedrückende Situation, die nicht hoffungsfroh stimmt. Andererseits hat es in der Geschichte immer wieder solche Phasen gegeben, sogar zur Zeit Jesu. Wenn wir die apokalyptischen Texte in den Evangelien lesen, dann bringen sie zum Ausdruck, dass auch damals für Menschen alles aus dem Lot geraten ist: Sicherheiten sind zerbrochen, es gab „Mord und Totschlag“ und vielen Menschen hat es buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Dann sind Menschen aufgetreten, die verkündet haben, diese Welt müsse zerstört werden, damit etwas ganz Neues erstehen kann. Jesus hat eine andere Haltung gehabt. Er hat gesagt, wenn all das geschieht, sollen wir das zum Anlass nehmen zur Umkehr, also sich ganz persönlich zu fragen: Wo stehe ich in dem Ganzen, was ist meine Rolle, wo kann ich etwas verändern? Er ermutigt zudem zum Vertrauen, dass diese Welt nicht verloren ist und dass Gott sie nicht aufgibt. Aus diesem Vertrauen kann ich dann anders auf die Welt und die Geschehnisse blicken. Ich denke, heute brauchen wir diesen hoffungsvollen Blick mehr denn je. Bei allem Realismus bin ich weder ein naiver Optimist noch ein Pessimist, weil ich den Glauben an das Gute im Menschen nicht verliere und weil ich mir eine gute Portion Gottvertrauen bewahre.

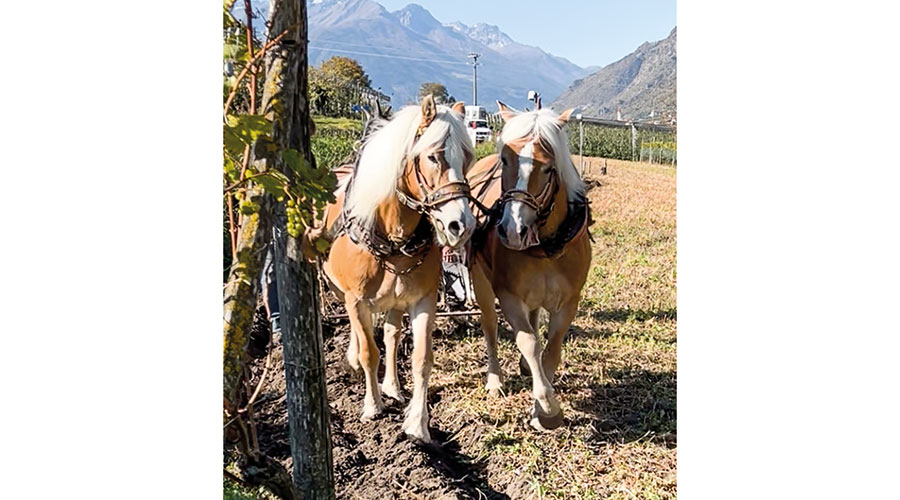

Vinschgerwind:Zum Abschluss noch ein leichteres Thema, die Welt ist schrecklich genug. Sie sagten mir im Ethikstudium sie seien stolz auf Ihre Vinschger Wurzeln. Wo liegen diese und wie ist das zu verstehen?

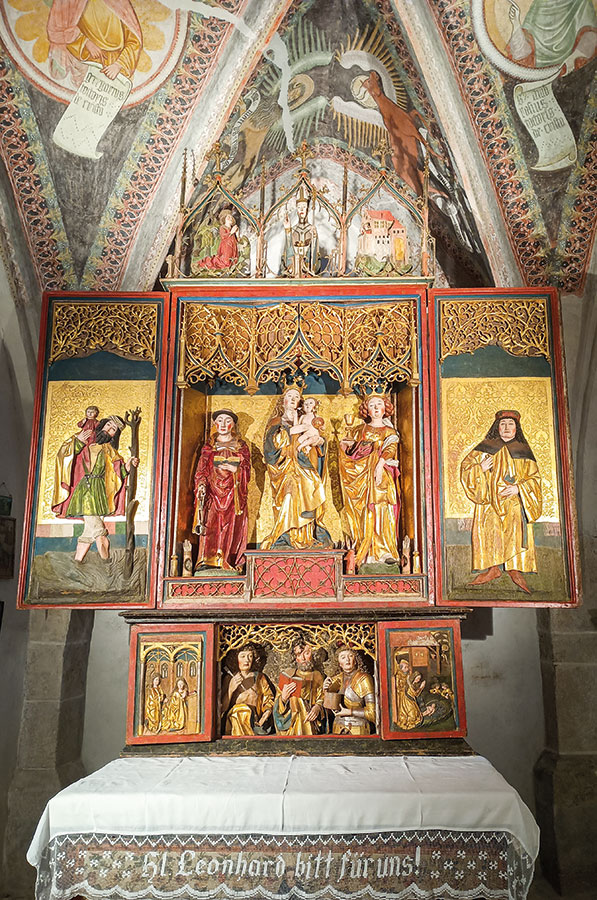

Martin M. Lintner: Meine Mutter kommt aus Mals. Ich sehe dieses Dorf als meine zweite Heimat an, auch wenn ich nicht die Möglichkeit habe, dort viel Zeit zu verbringen, sondern eher sporadisch auf Besuch bei den Verwandten bin. Ich mag den Obervinschgau, seine archaische Landschaft, die vielen romanischen Kunstdenkmäler und den gradlinigen Menschentyp. Ich bin in Aldein auf dem Reggelberg aufgewachsen auf einem relativ entlegenen Bergbauernhof am Fuße des Weißhorns. Väterlicherseits war die Familie eher zurückgezogen und verschlossen, mütterlicherseits habe ich mehr die Offenheit und Neugier für Fremdes geerbt. Beide Menschentypen lassen sich gut von den jeweiligen Landschaften und ihren Geschichten her verstehen. Mir wurde eine gesunde Mischung von beiden mitgegeben.