Wasserbettmatratzen - Vorteile für die Kuh & Landwirt

- Vorspann: Die in ihrem Anbindestall in Burgeis installierten Wasserbettmatratzen bieten den Kühen dank ihrer integrierten Wassertasche eine bequeme Liegefläche und einwandfreie Hygiene.

- Dachzeile: Spezial-Landwirtschaft

- Redakteur: Ludwig Fabi

- Weitere Fotos - 1:

- Weitere Fotos - 2:

- Weitere Fotos - 3:

- Weitere Fotos - 4:

Für das Wohlbefinden und die Milchproduktion ist die Liege- und Stehqualität einer Kuh von entscheidender Bedeutung. Im Liegen zum Beispiel erhöht sich der Blutfluss im Euter um 25 bis 50 %. Wer seinen Tieren alle Chancen auf eine gute Milchproduktion geben will, muss ihnen daher ausreichend und qualitativ hochwertige Liege- und Stehplätze in Lauf-und Anhängeställen zur Verfügung stellen, welche zudem bequem und hygienisch sind. Das System Aquastar und Aquaclim von Bioret Agri, einem, Spezialisten für Tierhaltungsausrüstung hat deshalb Wasserbettmatratzen entwickelt, die all diese Vorteile vereinen. Dabei befindet sich auf einer 35 mm dicken Latexunterlage zusätzlich eine 70 mm dicke Wassertasche. Diese Beschaffenheit ermöglicht jeder Kuh, unabhängig von ihrem Körperbau ihre optimale Liege- und Stehposition zu finden. Gleichzeitig wird durch die Wassertasche der Druck auf den Körper homogen verteilt und Druckstellen vermieden. Die Vermeidung von Kompressionspunkten verbessert die Blutzirkulation und hat in der Folge positive Auswirkungen auf die Milchproduktion. Unabhängige Studien haben gezeigt, dass diese Matratzen im Vergleich zu herkömmlicher Einstreu die Liegezyklen der Tiere verlängert und so die Milchproduktion um 1 bis 3,5 Liter pro Tag steigert. Zudem hilft es, Hitzestress zu reduzieren, indem die Körperwärme der Tiere durch direkten Kontakt mit einer Wassertasche abgeführt wird. Die Folge ist längeres Liegen und Wiederkauen, welches wiederum die Durchblutung verbessert und so hilft, die Milchleistung auch bei hohen Temperaturen stabil zu halten. Diese gezielte Kühlung ist besonders vorteilhaft für trockenstehende und besamungsbereite Kühe, deren thermischer Komfort für eine erfolgreiche Reproduktion von entscheidender Bedeutung ist. Indem derAquaclim Up diese Tiere in einer optimalen Umgebung hält, fördert er die Fruchtbarkeit. Sobald die Kuh trächtig ist,unterstütztAquaclim die gesunde Entwicklung des trächtigen Kalbs und garantiert so die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der zukünftigen Produzentin.Für zusätzlichen Komfort sorgt das Pfirsichhaut-Finish der Matratzenoberfläche. Es schützt die Beine der Tiere vor dem Abscheuern, indem es die Reibung verringert.

Die erfrischende und saubere Lösung bei hohen Temperaturen

Die Wasserbettmatratzen bieten optimale Hygienebedingungen. So verfügt jede Wassertasche über ein Gefälle, welches den natürlichen Abfluss von Flüssigkeiten begünstigt. Dadurch wird die Reinigung der Matratzenoberfläche erleichtert und eine tägliche Zugabe von 300 g gehäckseltem Stroh reicht aus, um die Liegebox sauber zu halten.

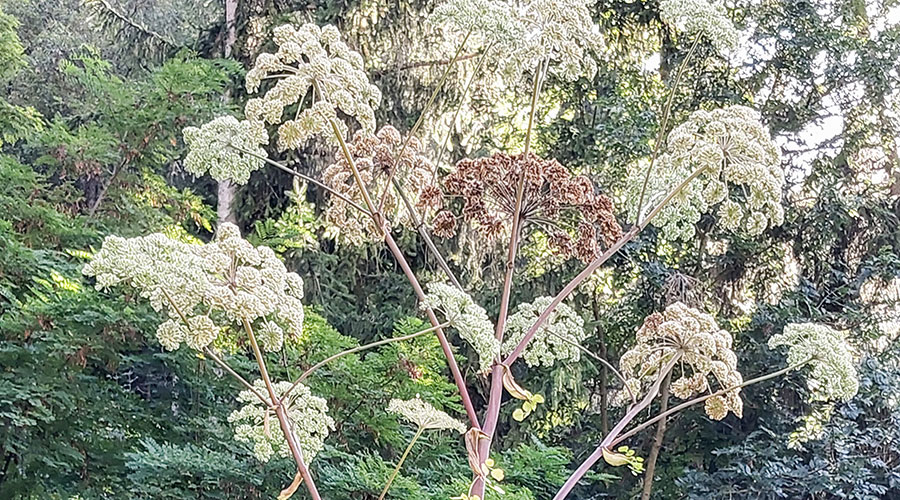

Im Juli 2025 wurde dieses System europaweit erstmal in einem Landwirtschaftsbetrieb in Burgeis in einem Anbindestall eingebaut. Die Vorzüge haben den Inhaber Fabi Adrian überzeugt und da die alten Bodenmappen unbrauchbar geworden waren, musste nach einer neuen Lösung gesucht werden, um das Tierwohl und den Kuh-Komfort weiterhin zu gewährleisten. Was sich in Laufställen bereits bewährt hat, ist in einem Anbindestall eine absolute Neuheit. Da der Stall in Burgeis sehr warm ist, sind die Vorteile der Kühlung auch nicht unwesentlich.

Erste Eindrücke:

„Die Kühe scheinen es zu mögen“, meint der junge Landwirt, sie genießen die neue Unterlagen, indem sie wesentlich länger liegen und viel ruhiger geworden sind. Das wirkt sich auch auf die Milchleistung aus. So hat sich die Investition in das Wohlbefinden und den Komfort der Kühe ausgezahlt.“

- Aufrufe: 1